メモについて

新人家具職人の気づきノート |memo_004

こんにちは。新人家具職人の中尾です。

今回は入社直後から仕事を覚える上で使っているメモについて書こうと思います。

前職では会議や研修、面談の記録をあとで見返すために残していましたが、転職してから考えが少し変わってきたように感じています。

メモは記録というより、作業を再現するための道具に近いものかなと。

目安にしているのは、未来の自分がそのメモを頼りに同じ工程を完了できるかどうかという点です。できれば「覚えた」と言えますし、できなければまだ情報が足りないということだと思います。この線引きを意識するようになってから、学びのスピードや仕上がりの安定が少しずつ良くなってきた気がします。

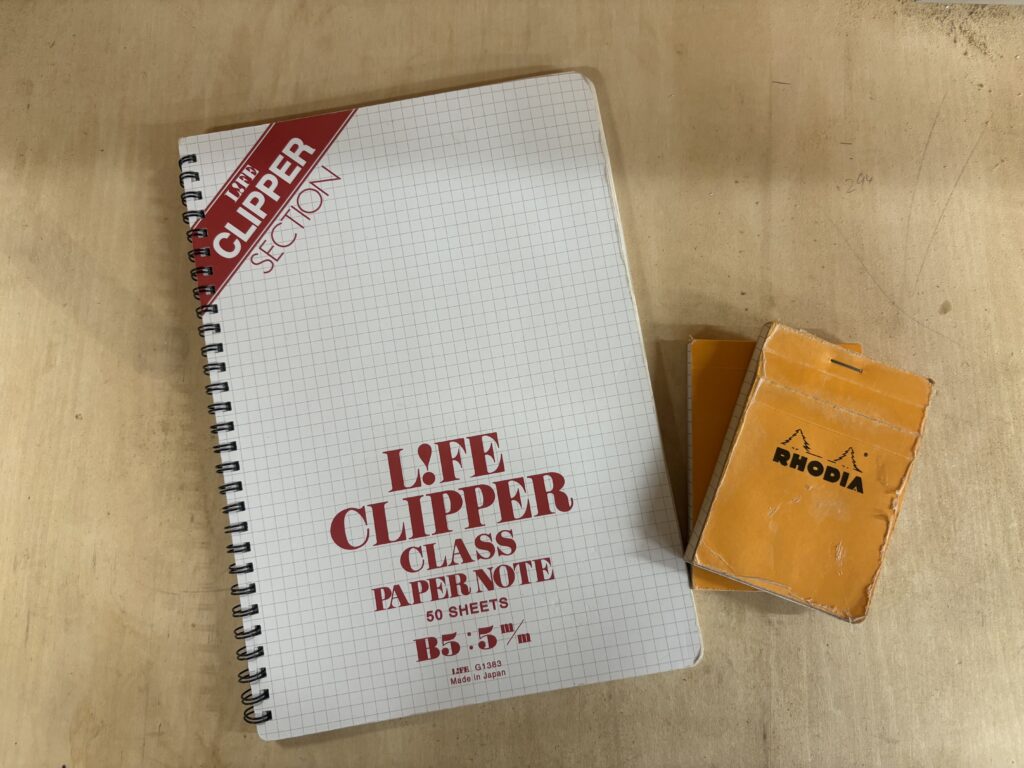

私が使用しているのはメモ帳は二冊あります。ポケットに入る小さなメモ帳には、その場でしか掴めない断片を走り書きします。寸法、刃物の径、下穴の径、入れ方の角度、五味さんの一言メモ、かなり雑ですが整っていなくてもここは大丈夫。そして説明を受けている最中は、できるだけ書かないようにしています。ここは入社当初五味さんから言われたことですが、手元や体の使い方、治具の位置、道具の音、まずは目と耳でしっかり観察し、説明にも集中するためです。合間に短く書き留め、休憩時間や業務終了後に大きいノートへ清書する流れが、自分には合っているなと感じています。

そして清書は写経ではなく、復元テストのつもりでやっています。ノートを開き、頭の中でイメージして、目的、手順、数値、道具、注意点そしてどの物件でそれを適用したか。こうした要素を、ノートで再現できるレベルまで少しずつ埋めていくイメージです。案件が変われば条件も変わるので、その差分も書き添えておくと、あとで応用しやすいように思います。

このやり方にしてから、同じ質問を繰り返す回数が減ってきたような感覚があります。二回目、三回目の工程ほど自走しやすくなり、品質のブレやミスする場面も少し減ってきました。もう一つ大きいのは、現場には物件や製品の巡り合わせがあることです。つまり、同じ工程がすぐに続くとは限らず、次に同じ工程がいつ来るか分からない。だからこそ、そのときの条件(樹種や寸法、金物、仕上げ、治具など)をノートに残しておくと、次の巡り合わせが来たときにすっと手が動きます。

観察→整理→再現という流れが少しずつ身につくことで、段取りや安全の判断も落ち着いてできる場面が増えてきたように思います。

メモはただの記録ではなく、仕事の一部であり、道具のひとつ。小さなメモ帳で現場の生を拾い、ノートで再現可能な設計図に仕立て直す。たったこれだけでも、学びが少し早くなり、仕上がりが安定していくように感じています。そんな実感を、これからも現場から言葉にしていけたらと思います。まだまだ足りないところが多くありますが一日一日頑張っていきます。